España y la defensa de lo perdurable

(Escribe: Carlos Trinidad Alvarado)

El fin de semana, después de tiempo, recién pude ver “Morir en Madrid”, el documental de Frédéric Rossif sobre la Guerra civil española,

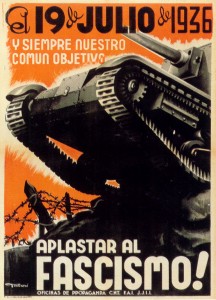

La idea de Rossif es clara: aprovechar el valioso material digital que se conserva sobre la guerra civil para transmitir, con neutralidad expositiva, los horrores de una guerra que destruyó los cimientos de la sociedad española, y que sería el oscuro presagio de un horror todavía mayor: Auschwitz-Birkenau y los 50 millones de muertos que Europa cobijó entre el 39 y el 45.

El documental toma partido por los republicanos, pero es, en el fondo, la anatomía de una fatalidad: asistimos al perecimiento paulatino, doloroso e irresistible de la República. En una suerte de tragedia griega, Rossif documenta a una República que tiene a su favor la conciencia y el valor, pero que enfrenta a un enemigo infinitamente superior.

Quizás la mejor parte del documental radica precisamente en ello: en delimitar a los sujetos de la guerra e identificar las motivaciones que la desencadenaron.

La falange representaba a un triunvirato social: la élite terrateniente, los militares y la jerarquía católica española.

En el otro lado, la república comprendía un universo heterogéneo de actores: sindicalistas, anarquistas, profesionales liberales, artistas, intelectuales, obreros, campesinos y estudiantes.

Políticamente las diferencias son todavía mayores: con sus grandes divergencias, la República encuentra sustento en dos pilares esenciales: justicia y libertad. Todo lo demás (reforma agraria, revolución social, educación, salud, autodeterminación, reforma política, autonomía local, antimonarquía) se deriva de ellos.

Por su parte, el grupo rebelde enfunda las armas del orden estamental y la defensa del estado enraizado en una tradición católica, terrateniente y militar definida: es el gobierno conjunto de la fe y la espada.

Por eso, el tiempo de la falange no es estático, sino cíclico: la autoridad se sostiene en la tradición más fervorosa, no en la razón. Pero también, es manifiesta su aversión por la democracia: en el mundo de la autoridad, no todas las opiniones se igualan. Existen quiénes crean mandatos, y quiénes los cumplen sin excepciones.

La falange se alimenta, para tal efecto, de una constante oposición: es un mundo de amigos y enemigos. Los matices, la duda, la crítica, el escepticismo frente a dos extremos radicales, se encuentran desterrados. Es un sistema sin fisuras: todo tiene su lugar determinado en el engranaje de la historia y el orden natural de las cosas.

Comparte con el fascismo italiano un nacionalismo vehemente y exacerbado. La visión del país es predefinida por los poderes tutelares del estado: es un nacionalismo que exige la sumisión exclusiva a un concepto de país desarrollado desde el laboratorio de los intereses de los sectores más influyentes.

Finalmente, la falange vive del miedo. Desde los purgatorios de la religión a la represión militar, pasando por la proliferación de supersticiones y mitos, y la administración escrupulosa de las carencias materiales, la inacción social se consigue dominando la psiquis de la gente. El franquismo lo entendió mejor que nadie.

Todas estas ideas y el marco inmejorable de la película de Rossif, me permiten esbozar una interrogante: de qué forma la sociedad española superó el falangismo después de más de 40 años en el poder.

Tal pregunta es importante, porque el franquismo representó el encumbramiento de la falange y el asentamiento de poderes fácticos especialmente conservadores, a contracorriente del occidente europeo que, una vez finalizada la segunda guerra, propició la democratización paulatina de los espacios políticos, la legitimidad de las demandas sociales, la defensa de los derechos fundamentales y la redefinición secular del estado.

Mi hipótesis (que es eso, precisamente una hipótesis y no la conclusión de un análisis más complejo) es que España no ha superado el franquismo y que, si bien formalmente, tiene un sistema político con suficientes credenciales democráticas, abierto a la economía liberal e insertado en la vorágine de la globalización, los sectores más conservadores y reaccionarios, afines al franquismo, existen y tienen poder político efectivo.

El caso de Baltasar Garzón es ejemplar: El juez que persiguió a la mafia, a los Etarras, a Pinochet, Videla, a los corruptos del PP y que buscó el esclarecimiento judicial de los actos de estado que vulneraron sistemáticamente los derechos fundamentales, ha sido inhabilitado por 11 años para ejercer la magistratura, en un proceso deslucido, que ofrece grandes dudas en relación con la imparcialidad de los jueves y que concibió una sentencia, por decirlo menos, sumamente cuestionable desde las exigencias mínimas de la argumentación jurídica.

En definitiva, son tres los casos por los que se juzga a Garzón: la denuncia por prevaricato por el caso de escuchas telefónicas que Garzón aprobó para verificar la red de corrupción que involucraba a funcionarios del PP (el caso Gürtel); las investigaciones sobre el desvío de fondos de donaciones que Garzón habría practicado a su favor (este caso es escandaloso, la denuncia de la fiscalía se formalizó y el Juez, sin analizar los requisitos de admisibilidad de la demanda, mediatizó el proceso y permitió la revelación de información reservada, así como la exhibición televisiva de las dudosas pruebas aportadas por la parte acusatoria, permitiendo la disección pública de Garzón; sin embargo, a Garzón no sólo se le restringió la defensa mediática, sino que, a pocos días de su defensa oral –con toda la atención mediática puesta en él- el Juez decidió archivar el caso, pues, increíblemente a mitad del proceso recién advirtió que la acción de la fiscalía, para plantear la acusación, había prescrito. Con ello, se impidió que Garzón diera sus alegatos y obtuviera un descargo público en relación con la acusación; dando por sentado, para el gran público, que, independientemente de la formalidad del proceso, Garzón había cometido los delitos imputados).

Finalmente, Garzón es acusado por prevaricato, al permitir las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos relativas al franquismo. Para la fiscalía, Garzón habría incumplido el mandato dispuesto por la Ley de Amnistía de 1977, que impide la investigación y el encausamiento de hechos correspondientes al gobierno franquista.

Como se puede advertir, hay un intento por sacar a Garzón de la arena pública, por minimizar su presencia en la magistratura y, por ende, por neutralizarlo. Es un peligro, pues, para la España que ha seguido adelante a pesar de su pasado, y que ha intentado construir una democracia desde el presente perpetuo.

Garzón representa todo lo que la España actual no quiere ver: el rostro de un presente con las formas de la modernidad, pero con la misma materia, sutil e imperceptible, del pasado.

La España que, confundida entre lo nuevo, es incapaz de comprender el poder y la fuerza inexorable de lo que, en ella, hay de perdurable.